放大资金,增加盈利可能

配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务!

一件外事接待收到的小礼物,开启了他的收藏生涯;一次失败的拍摄经历,让她发愤图强成就体育摄影界的佳话……自7月初上海体育馆向社会征集老物件、珍贵影像,馆方陆续收到各方跨越近50年的老照片、珍贵藏品等,追溯“万体馆”的50年,也打开了很多人记忆的宝盒。

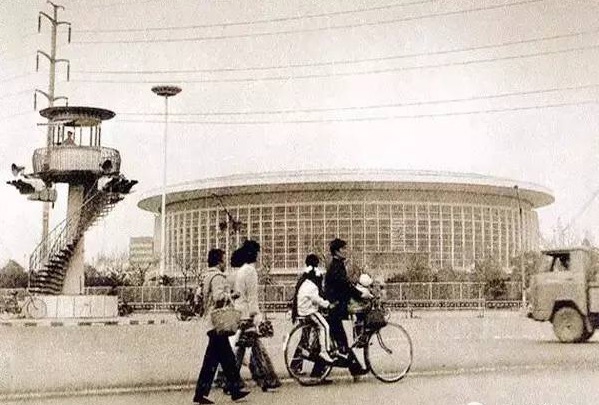

1975年8月,上海体育馆正式竣工,一座当时中国规模最大、设施最先进、功能最齐全的体育馆屹立在上海西南。因容纳观众数量达到1.8万人,所以也被上海人亲切地称为“万体馆”。之后很多年,这座圆润剔透似水晶宫殿的体育馆成为上海人民心头的骄傲。

一座建筑,也因为一个个历史性时刻,被赋予特殊的意义。

上海体育馆建成初期。

上海体育馆建成初期。

他的“小藏品”打开新世界

1976年9月19日,在“友谊第一,比赛第二”的热烈气氛下,上海国际乒乓球友好邀请赛在上海体育馆拉开帷幕,馆内座无虚席。在为期4天的比赛中,来自日本、瑞典、南斯拉夫、德意志联邦共和国、罗马尼亚、法国、中国的选手,以球会友,一时传为美谈。

那一年,在上海体育系统工作的陈鸿康负责接待瑞典乒乓球队,他热情周到的服务得到瑞典友人的高度评价。临别时,瑞典队领队送给他几件纪念品,一把精致小巧的钢刀,还有国旗标志的钥匙扣、圆珠笔。“我觉得挺精巧美观的,就收了起来。正是从这些小小的纪念品开始,我走进了收藏的这个新世界。”

1976年上海国际乒乓球友好邀请赛在上海体育馆举行,当时陈鸿康收到瑞典乒乓球队的纪念品。

1976年上海国际乒乓球友好邀请赛在上海体育馆举行,当时陈鸿康收到瑞典乒乓球队的纪念品。

随着时间的推移,陈鸿康的藏品如雪球般越滚越大,源自全球两百多个国家的体育瑰宝汇聚在他家小小的斗室。奖牌、奖杯、徽章、球衣、球拍……每一件都承载着独特的故事与记忆。2004年3月,“鸿康体育文化收藏馆”——全国第一家私人综合性体育文化收藏馆在陈鸿康的家中正式对公众开放。国际乒联终身名誉主席、著名乒乓球运动员徐寅生亲自题写了馆名。

如今已是耄耋老人的陈鸿康将这些藏品视为自己的孩子,精心呵护,细心整理:梳理近30个大类,逐一进行归类、编号,制作铭牌,编制目录,打印造册,为所有收藏品精心构筑起精确、细致的“户籍”。这些藏品还在国内以及境外多次展出,在世界各地传递着中国体育的辉煌与梦想。

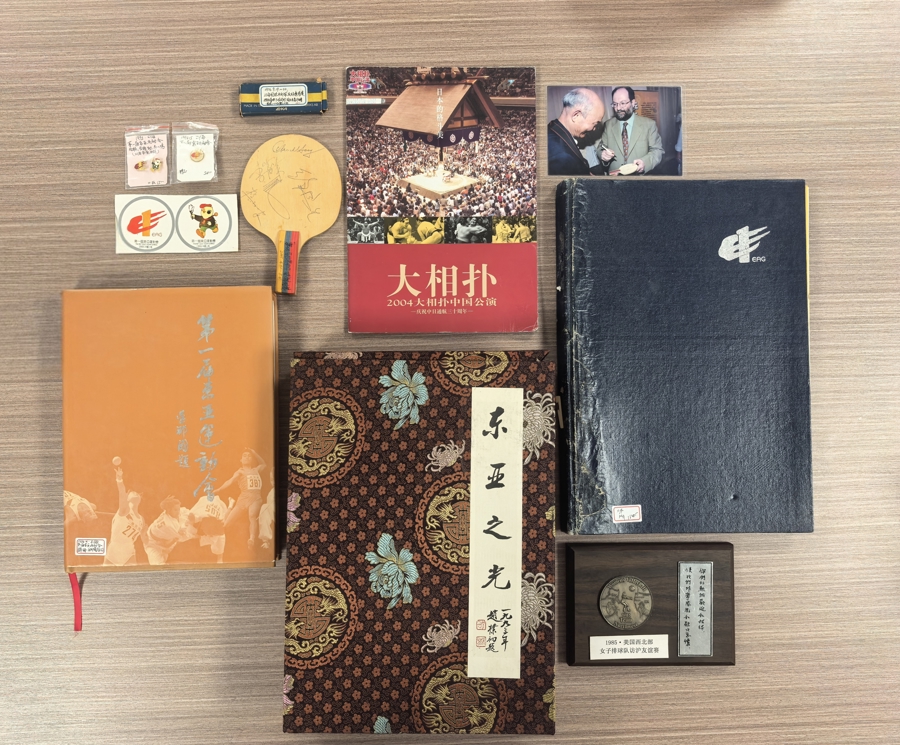

此次陈鸿康向上海体育馆50周年提供的部分藏品。

此次陈鸿康向上海体育馆50周年提供的部分藏品。

此次,陈鸿康拿出珍藏多年的小钢刀和东亚运动会纪念册、海报、徽章等近20件展品,与公众分享体育的荣光。

她与“万体馆”的互相成就

同样已是八旬老人的洪南丽,是沪上资深的体育摄影师,她与“万体馆”的渊源起始于1978年6月举行的上海国际体操友好邀请赛。那一年,曾是体操运动员出身的洪南丽在赛事组委会工作,从筹备到正式比赛全程参与,她说:“那时口袋里还揣着上海体育馆的大门钥匙呢,责任重大呀!”

洪南丽的体育摄影生涯却是始于一次失败的经历。1979年一次中美篮球交流赛,当时在体育系统工作的洪南丽被委派到上海体育馆去为美国代表队拍照,赛后大合影因为室内环境光线不足,最终照片无法冲印。同事们都知道“洪南丽拍砸了!”那一次后,她意识到成功的拍摄是由诸多细节所组成,缺一不可。

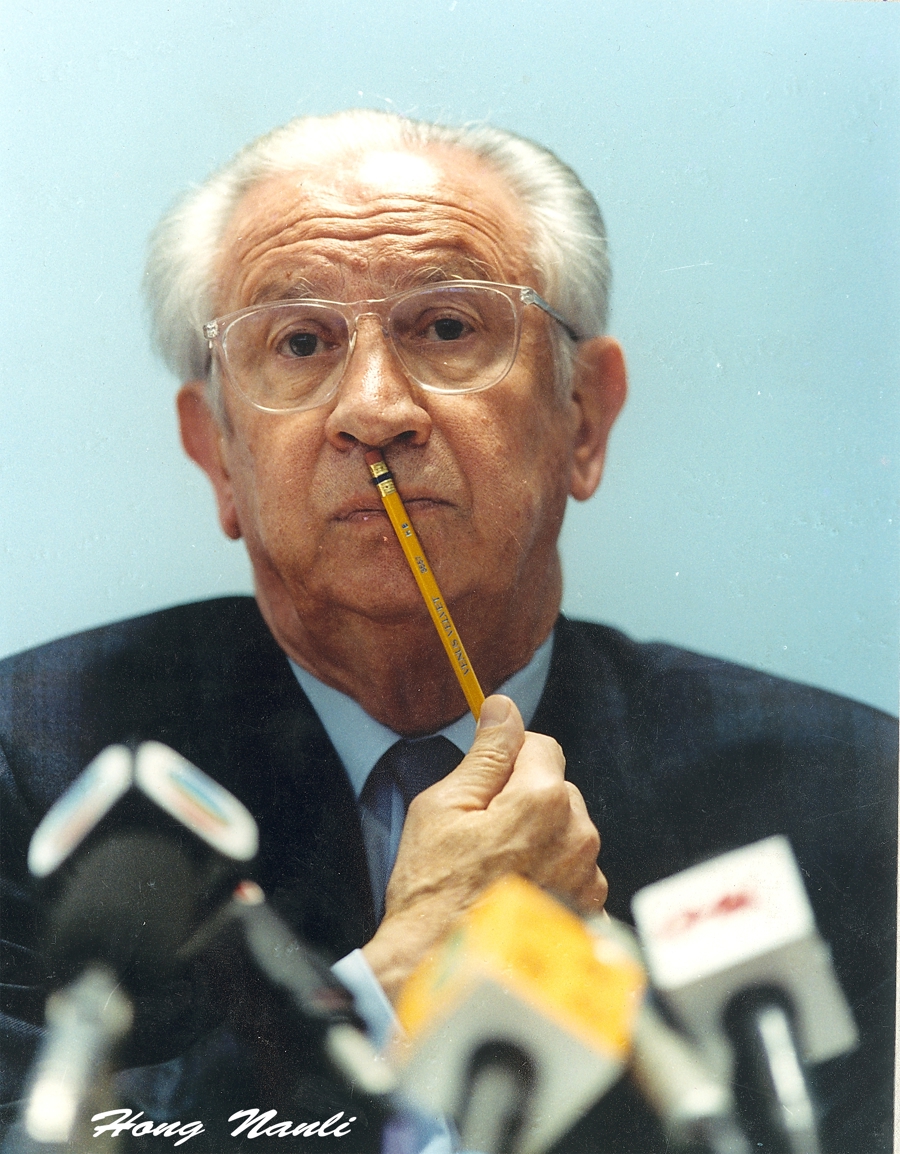

1993年东亚运动会的新闻发布会在上海体育馆训练馆举行,时任国际奥委会主席萨马兰奇出席。 洪南丽 摄

1993年东亚运动会的新闻发布会在上海体育馆训练馆举行,时任国际奥委会主席萨马兰奇出席。 洪南丽 摄

曾经在上海体育馆拍摄的老照片如今都已被洪南丽整理归档到电脑里。为了此次征集,她又精心挑选了近百张。时任国际奥委会主席萨马兰奇手拿铅笔沉思状的照片,是洪南丽摄于1993年东亚运动会的新闻发布会。发布会在上海体育馆训练馆举行,当时作为工作人员的洪南丽没有采访证,但她觉得机会难得,拿着相机从二楼跑到一楼,又从最后一排一点点挪到第一排,拍下这张生动的照片。这张照片后来还被选用到中国申奥的相册里。

2004年NBA中国赛在上海体育馆举行。姚明在赛前训练中。 洪南丽 摄

2004年NBA中国赛在上海体育馆举行。姚明在赛前训练中。 洪南丽 摄

2004年NBA中国赛在上海体育馆举行,姚明(右一)与刘炜(左一)同场竞技。 洪南丽 摄

2004年NBA中国赛在上海体育馆举行,姚明(右一)与刘炜(左一)同场竞技。 洪南丽 摄

2004年10月14日,NBA中国赛(火箭队vs国王队季前赛)在上海体育馆举行。洪南丽在同行的帮助下“混”进体育馆拍姚明训练的照片;比赛日又自己抢票,在观众看台拍下一张姚明和刘炜同框的珍贵照片。

在上海体育馆的市运会彩排时,洪南丽拍摄的龙舞照片获得美国大众摄影金奖。

在上海体育馆的市运会彩排时,洪南丽拍摄的龙舞照片获得美国大众摄影金奖。

洪南丽在上海体育馆市运会彩排时拍摄的龙舞照片,还曾获得美国大众摄影金奖。勤奋是洪南丽给很多人留下的印象,而她常说,“自己体育摄影生涯的高光时刻,正是在上海体育馆成就的。”

洪南丽近照。

洪南丽近照。

一张泛黄的票根,一段模糊的影像,几句朴实的讲述……都是这段记忆的瑰宝。到7月底,上海体育馆继续向社会征集老物件、珍贵影像等——倾听你的故事,“万体馆”的故事,属于上海的故事。

嘉正网提示:文章来自网络,不代表本站观点。